Jeudi 3 Juin 2010:

Les effets à long terme de la pénibilité

Pénibilité physique, travail de nuit et posté, exposition aux toxiques réduisent l'espérance de vie sans incapacité et augmentent le risque de maladies cardio-vasculaires et de cancers.

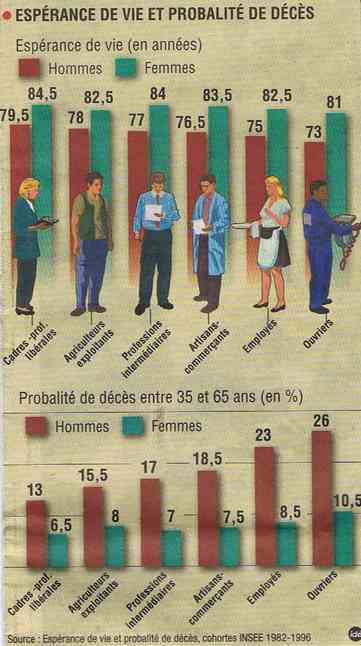

Contrairement à une idée encore répandue, la pénibilité du travail n'est pas un fléau en voie de disparition, qui ne concernerait donc que les travailleurs vieillissants. Si des évolutions techniques, économiques, sociales ont pu entraîner la disparition, ou faire reculer, certains métiers ou activités pénibles, leurs effets bénéfiques sont amplement contrebalancés, entre autres, par les conséquences de l'intensification du travail, rappelle le professeur Gérard Lasfargues, du CHU de Tours. Auteur d'un rapport en 2005 sur les « départs en retraite et travaux pénibles », il a étudié une série d'expositions professionnelles, « dont les effets potentiels à long terme sur la santé, incapacitants et potentiellement graves, sont établis avec un niveau de preuve élevé ».

Pour le scientifique, pas de doute : la mise en place d'un dispositif de départ anticipé « nous semble justifiée, qu'il y ait ou non des effets présents sur la santé », affirme-t-il d'emblée. Prenant ainsi, de fait, et par avance, le contre-pied du projet du gouvernement qui vise à limiter le bénéfice d'une éventuelle compensation aux seuls salariés dont un examen médical trouverait que leur santé est endommagée par les conséquences de la pénibilité. « Le temps de latence de ces effets est parfois long et les expositions professionnelles responsables ne sont pas toujours vécues comme pénibles », explique Gérard Lasfargues.

Leur apport détaille trois types de conditions de travail pénibles, fréquents dans la population active, et dont les effets sur l'espérance de vie sans incapacité sont « présents à long terme, reconnus et mesurables ». Ainsi du travail de nuit ou posté. Au-delà d'un impact sur la santé à court terme connu (troubles du sommeil, nutritionnels, etc.), les effets à long terme, bien que « plus difficiles à prouver », sont pourtant « indéniables » : le rapport pointe, études à l'appui, une augmentation des risques coronarien et cardio-vasculaire. Gérard Lasfargues montre ici qu'il serait possible d'agir en termes de compensation, en indiquant que, dans certains secteurs d'activité, avoir travaillé au moins quinze ans de nuit en horaire alternant avec au moins 200 nuits par an ouvre déjà droit à cessation anticipée d'activité.

Au chapitre de la pénibilité physique, on sait que le travail à la chaîne ou sous cadences imposées est grandement responsable de l'explosion des troubles musculo-squelettiques, qui surviennent pendant l'activité professionnelle. Mais, relève le rapport, « l'accumulation durable de contraintes liées aux cadences, à la manutention de charges lourdes, aux efforts physiques et aux contraintes posturales dans le travail », que l'on retrouve dans le bâtiment, la confection, la grande distribution, l'agroalimentaire ou les transports, « peut se payer à long terme par des phénomènes d'usure précoce ou de morbidité irréversible touchant l'appareil moteur ». Pour l'auteur, le cumul des facteurs de pénibilité physique pendant un certain nombre d'années pourrait être pris en compte, à un niveau interprofessionnel, pour fixer des critères de départ anticipé. Ceci impliquant, précise-t-il, de retracer des parcours professionnels pour évaluer les durées d'exposition.

Même scénario pour l'exposition aux toxiques, qui peut entraîner à court terme des pathologies « irréversibles, invalidantes et excluant du travail », comme les asthmes professionnels, mais présente aussi un lourd risque à long terme, illustré par les agents cancérigènes : la majorité des cancers d'origine professionnelle surviennent après l'age de soixante-cinq ans. On en dénombre chaque année plusieurs milliers de nouveaux cas, et leur fréquence augmente. Là aussi, Gérard Lasfargues préconise un critère combinant niveau estimé et durée d'exposition pour mettre en place un dispositif de départ anticipé.

Centré sur ces pénibilités « objectives », jugées prioritaires, le rapport se contente d'évoquer celles liées au stress à la tension physique, estimant qu'elles renvoient avant tout au problème de l'amélioration des conditions de travail. Au total, et au-delà de l'évident besoin d'actions de prévention, l'auteur du rapport souligne que « le risque de vieillissement accentué par le travail, de déclin de capacités, d'accentuation de déficiences liées à l'age et de problèmes de santé différés, postérieurs à la vie active, est essentiel à considérer et étaye la légitimité sociale de départs anticipés pour compenser cette usure par le travail ».

Y. H.

(source l'Humanité)